オージオメーター [おーじおめーたー]

- 意味

- 聴力検査を行うための装置(聴力計)のことです。交通事故においては、耳に関する後遺障害のひとつである聴力障害の有無や、その程度を検査する際などに使用します。

- 解説

交通事故によって耳を負傷することで、何らかの後遺障害が残ってしまうケースがあります。耳に関する後遺障害のひとつが、耳が聞こえにくくなったり、完全に聞こえなくなったりする聴力障害です。

聴力障害で認定される後遺障害の等級は、どれくらい聴力が低下したのか、障害が生じたのが片耳と両耳のどちらかなど、障害の程度によって異なります。

聴力障害に関する後遺障害の等級と内容

両耳に聴力障害が残った場合の後遺障害の等級と、障害の内容は次の通りです。

等級 内容 4級3号 両耳の聴力を全く失ったもの 6級3号 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 6級4号 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 7級2号 両耳聴力が40cm以上の距離では、普通の話声を解することができない程度になったもの 7級3号 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することがでない程度になったもの 9級7号 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 9級8号 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 10級5号 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 11級5号 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 続いて、片耳に聴力障害が残った場合の等級と内容です。

等級 内容 9級9号 1耳の聴力を全く失ったもの 10級6号 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 11級6号 1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 14級3号 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 聴力障害の検査に用いるオージオメーター

聴力障害の有無や程度は、次の2種類の検査方法によって判断します。

- 純音聴力検査:どの程度の大きさや高さの音を聞き取れるかを調べる

- 語音聴力検査:日常的に使われる言葉をどの程度、聞き取れるかを調べる

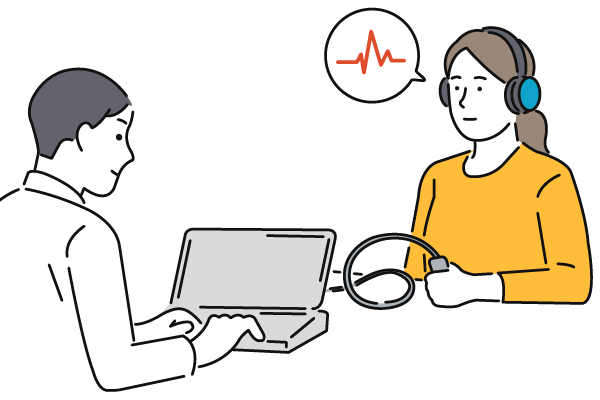

このうち、純音聴力検査に用いる装置がオージオメーターです。検査では、装置に接続されたヘッドホンからさまざまな音量や高さ(周波数)の音(これを「純音」と呼びます)が流れてくるので、音が聞こえたらボタンを押すことで知らせます。

皆さまも健康診断の聴力検査などで実施したことがあるのではないでしょうか。

純音聴力検査では、どのくらい小さな音まで聞き取れるのか、その閾値(反応を起こさせる最低度の刺激量)レベルを測定し、検査結果は「db(デジベル)」という単位で表します。仮に40dbの場合、40dbより小さな音は聞き取れないということがわかります。

そして、検査結果は、どの程度の大きさや高さの音を聞くことができるかを示す「オージオグラム」という特殊なグラフにまとめられます。

後遺障害に関するお悩みは弁護士にご相談を

後遺障害に認定されるか、どの等級に認定されるかによって、後遺障害の慰謝料や逸失利益の金額が大きく異なります。交通事故によって耳が聞こえにくくなった場合、検査を受けてどの程度、聴力が低下したかを調べ、医師に診断書を作成してもらうことが重要です。

ただし、すべての医師が後遺障害の仕組みに詳しいわけではないので、適切な等級に認定されることを念頭に後遺障害診断書を作成してくれるとは限りません。この点、交通事故に詳しい弁護士であれば、障害の程度に応じて最大限の損害賠償金を獲得できるよう、さまざまなアドバイスやサポートをしてくれます。

そのため、治療を続けても何らかの症状が残ってしまう場合、自ら後遺障害の手続きを進める前に、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人プロテクトスタンスでは、保険会社との示談交渉はもちろん、後遺障害の手続きに精通した弁護士が在籍しております。どうぞ安心してご相談ください。

用語を探す

キーワードで探す

交通事故に関するキーワードを入力して、該当する用語があるか調べられます。